segunda-feira, março 02, 2009

Age of Capital

sábado, fevereiro 07, 2009

Era dos Extremos

.

FACISMO

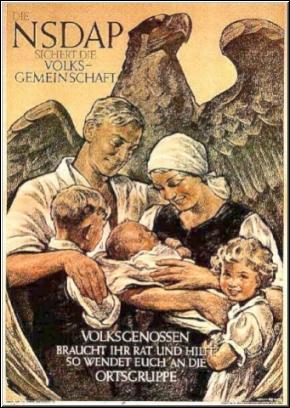

. Não é fácil discernir, depois de 1933, o que os vários tipos de fascismo tinham em comum, além de um senso geral de hegemonia alemã. A teoria não era o ponto forte de movimentos dedicados às inadequações da razão e do racionalismo e à superioridade do instinto e da vontade. Atraíram todo tipo de teóricos reacionários em países de vida intelectual conservadora ativa — a Alemanha é um caso óbvio —, mas estes eram elementos mais decorativos que estruturais do fascismo. Mussolini poderia facilmente ter dispensado seu filósofo de plantão, Giovanni Gentile, e Hitíer na certa nem soube nem se importou com o apoio do filósofo Heidegger. Também o fascismo não pode ser identificado com uma determinada forma de organização do Estado, como o Estado corporativista — a Alemanha perdeu logo o interesse por tais ideias, tanto mais porque elas conflitavam com a ideia de uma única, indivisa e total Embora o governo italiano também demonstrasse uma conspícua ausência de zelo no assunto, cerca de metade da pequena população judia italiana morreu; alguns, porém, mais como militantes antifascistas do que como simples vítimas (Steinberg, 1990; Hughes, 1983). 720 Volksgemeinschaft, ou Comunidade Popular. Mesmo um elemento aparentemente tão fundamental como o racismo no início estava ausente do fascismo italiano. Por outro lado, como vimos, o fascismo compartilhava nacionalismo, anticomunismo, antiliberalismo etc. com outros elementos não fascistas da direita. Vários desses, notadamente entre os grupos reacionários franceses não fascistas, também compartilhavam com ele a preferência pela violência de rua como política. A grande diferença entre a direita fascista e não fascista era que o fascismo existia mobilizando massas de baixo para cima. Pertencia essencialmente à era da política democrática e popular que os reacionários tradicionais deploravam, e que os defensores do "Estado orgânico" tentavam contornar. O fascismo rejubilava-se na mobilização das massas, e mantinha-a simbolicamente na forma de teatro público — os comícios de Nuremberg, as massas na piaz-za Venezia assistindo os gestos de Mussolini lá em cima na sacada — mesmo quando chegava ao poder; como também faziam os movimentos comunistas. Os fascistas eram os revolucionários da contra-revolução: em sua retórica, em seu apelo aos que se consideravam vítimas da sociedade, em sua convocação a uma total transformação da sociedade, e até mesmo em sua deliberada adaptação dos símbolos e nomes dos revolucionários sociais, tão óbvia no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores de Hitier, com sua bandeira vermelha (modificada) e sua imediata instituição do Primeiro de Maio dos comunistas como feriado oficial em 1933.(Pág. 121)

Não é fácil discernir, depois de 1933, o que os vários tipos de fascismo tinham em comum, além de um senso geral de hegemonia alemã. A teoria não era o ponto forte de movimentos dedicados às inadequações da razão e do racionalismo e à superioridade do instinto e da vontade. Atraíram todo tipo de teóricos reacionários em países de vida intelectual conservadora ativa — a Alemanha é um caso óbvio —, mas estes eram elementos mais decorativos que estruturais do fascismo. Mussolini poderia facilmente ter dispensado seu filósofo de plantão, Giovanni Gentile, e Hitíer na certa nem soube nem se importou com o apoio do filósofo Heidegger. Também o fascismo não pode ser identificado com uma determinada forma de organização do Estado, como o Estado corporativista — a Alemanha perdeu logo o interesse por tais ideias, tanto mais porque elas conflitavam com a ideia de uma única, indivisa e total Embora o governo italiano também demonstrasse uma conspícua ausência de zelo no assunto, cerca de metade da pequena população judia italiana morreu; alguns, porém, mais como militantes antifascistas do que como simples vítimas (Steinberg, 1990; Hughes, 1983). 720 Volksgemeinschaft, ou Comunidade Popular. Mesmo um elemento aparentemente tão fundamental como o racismo no início estava ausente do fascismo italiano. Por outro lado, como vimos, o fascismo compartilhava nacionalismo, anticomunismo, antiliberalismo etc. com outros elementos não fascistas da direita. Vários desses, notadamente entre os grupos reacionários franceses não fascistas, também compartilhavam com ele a preferência pela violência de rua como política. A grande diferença entre a direita fascista e não fascista era que o fascismo existia mobilizando massas de baixo para cima. Pertencia essencialmente à era da política democrática e popular que os reacionários tradicionais deploravam, e que os defensores do "Estado orgânico" tentavam contornar. O fascismo rejubilava-se na mobilização das massas, e mantinha-a simbolicamente na forma de teatro público — os comícios de Nuremberg, as massas na piaz-za Venezia assistindo os gestos de Mussolini lá em cima na sacada — mesmo quando chegava ao poder; como também faziam os movimentos comunistas. Os fascistas eram os revolucionários da contra-revolução: em sua retórica, em seu apelo aos que se consideravam vítimas da sociedade, em sua convocação a uma total transformação da sociedade, e até mesmo em sua deliberada adaptação dos símbolos e nomes dos revolucionários sociais, tão óbvia no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores de Hitier, com sua bandeira vermelha (modificada) e sua imediata instituição do Primeiro de Maio dos comunistas como feriado oficial em 1933.(Pág. 121)

Embora os governos — todos os principais reconheceram a URSS depois de 1933 — sempre estivessem dispostos a chegar a um acordo com ela quando isso servia a seus propósitos, alguns de seus membros e agências continuavam a encarar o bolchevismo, interna e externamente, como o inimigo essencial, no espírito das guerras frias pós-1945. Os serviços de espionagem britânicos foram sabidamente excepcionais ao concentrarem-se de tal forma contra a ameaça vermelha que só a abandonaram como seu alvo principal em meados da década de 1930 (Andrew, 1985, p. 530). Apesar disso, muitos conservadores achavam, sobretudo na Grã-Bre-tanha, que a melhor de todas as soluções seria uma guerra germano-soviética, enfraquecendo, e talvez destruindo, os dois inimigos, e uma derrota do bolchevismo por uma enfraquecida Alemanha não seria uma coisa ruim. A relutância pura e simples dos governos ocidentais em entrar em negociações efetivas com o Estado vermelho, mesmo em 1938-9, quando a urgência de uma aliança anti-Hitier não era mais negada por ninguém, é demasiado patente .Na verdade, foi o temor de ter de enfrentar Hitier sozinho que acabou levando Stalin, desde 1935 um inflexível defensor de uma aliança com o Ocidente contra Hitier, ao Pacto Stalin-Ribbentrop de agosto de 1939, com o qual esperava manter a URSS fora da guerra enquanto a Alemanha e as potências ocidentais se enfraqueciam mutuamente, em proveito de seu Estado, que, pelas cláusulas secretas do pacto, ficava com uma grande parte dos territórios ocidentais perdidos pela Rússia após a revolução. O cálculo se revelou incorreto, mas, como as fracassadas tentativas de criar uma frente comum contra Hitier, demonstrou as divisões entre Estados que tomaram possível a ascensão extraordinária e praticamente sem resistência da Alemanha nazista entre 1933 e 1939. (página 152)

Embora os governos — todos os principais reconheceram a URSS depois de 1933 — sempre estivessem dispostos a chegar a um acordo com ela quando isso servia a seus propósitos, alguns de seus membros e agências continuavam a encarar o bolchevismo, interna e externamente, como o inimigo essencial, no espírito das guerras frias pós-1945. Os serviços de espionagem britânicos foram sabidamente excepcionais ao concentrarem-se de tal forma contra a ameaça vermelha que só a abandonaram como seu alvo principal em meados da década de 1930 (Andrew, 1985, p. 530). Apesar disso, muitos conservadores achavam, sobretudo na Grã-Bre-tanha, que a melhor de todas as soluções seria uma guerra germano-soviética, enfraquecendo, e talvez destruindo, os dois inimigos, e uma derrota do bolchevismo por uma enfraquecida Alemanha não seria uma coisa ruim. A relutância pura e simples dos governos ocidentais em entrar em negociações efetivas com o Estado vermelho, mesmo em 1938-9, quando a urgência de uma aliança anti-Hitier não era mais negada por ninguém, é demasiado patente .Na verdade, foi o temor de ter de enfrentar Hitier sozinho que acabou levando Stalin, desde 1935 um inflexível defensor de uma aliança com o Ocidente contra Hitier, ao Pacto Stalin-Ribbentrop de agosto de 1939, com o qual esperava manter a URSS fora da guerra enquanto a Alemanha e as potências ocidentais se enfraqueciam mutuamente, em proveito de seu Estado, que, pelas cláusulas secretas do pacto, ficava com uma grande parte dos territórios ocidentais perdidos pela Rússia após a revolução. O cálculo se revelou incorreto, mas, como as fracassadas tentativas de criar uma frente comum contra Hitier, demonstrou as divisões entre Estados que tomaram possível a ascensão extraordinária e praticamente sem resistência da Alemanha nazista entre 1933 e 1939. (página 152) E no entanto os governos, e em particular o francês e o britânico, também tinham ficado marcados de forma indelével pela Grande Guerra. A França saíra dela dessangrada, e potencialmente uma força ainda menor e mais fraca que a derrotada Alemanha. A França não nada podia sem aliados contra uma Alemanha revivida, e os únicos países europeus que tinham igual interesse em aliar-se a ela, a Polónia e os Estados sucessores dos Habsburgo, se achavam fracos demais para isso. Os franceses investiram seu dinheiro numa linha de fortificações (a "Linha Maginot", nome de um ministro logo esquecido) que, esperavam, impediria os atacantes alemães pela perspectiva de perdas como as de Verdun (ver capítulo l). Fora isso, só podiam voltar-se para a Grã-Bretanha e, depois de 1933, para a URSS. Os governos britânicos tinham igual consciência de uma fraqueza fundamental. Financeiramente, não podiam se dar o luxo de outra guerra. Estrategicamente, não tinham mais uma marinha capaz de operar ao mesmo tempo nos três grandes oceanos e no Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, o problema que de fato os preocupava não era o que acontecia na Europa, mas como manter inteiro, com forças claramente insuficientes, um império global geografica-mente maior do que jamais existira, mas também e visivelmente à beira da decomposição (p.154-155)

E no entanto os governos, e em particular o francês e o britânico, também tinham ficado marcados de forma indelével pela Grande Guerra. A França saíra dela dessangrada, e potencialmente uma força ainda menor e mais fraca que a derrotada Alemanha. A França não nada podia sem aliados contra uma Alemanha revivida, e os únicos países europeus que tinham igual interesse em aliar-se a ela, a Polónia e os Estados sucessores dos Habsburgo, se achavam fracos demais para isso. Os franceses investiram seu dinheiro numa linha de fortificações (a "Linha Maginot", nome de um ministro logo esquecido) que, esperavam, impediria os atacantes alemães pela perspectiva de perdas como as de Verdun (ver capítulo l). Fora isso, só podiam voltar-se para a Grã-Bretanha e, depois de 1933, para a URSS. Os governos britânicos tinham igual consciência de uma fraqueza fundamental. Financeiramente, não podiam se dar o luxo de outra guerra. Estrategicamente, não tinham mais uma marinha capaz de operar ao mesmo tempo nos três grandes oceanos e no Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, o problema que de fato os preocupava não era o que acontecia na Europa, mas como manter inteiro, com forças claramente insuficientes, um império global geografica-mente maior do que jamais existira, mas também e visivelmente à beira da decomposição (p.154-155) Mas não explica o tom apocalíptico da Guerra Fria. Ela se originou na América. Todos os governos europeus ocidentais, com ou sem grandes partidos comunistas, eram empenhadamente anticomunistas, e decididos a proteger-se de um possível ataque militar soviético. Nenhum deles teria hesitado, caso solicitados a escolher entre os EUA e a URSS, mesmo aqueles que, por história, política ou negociação, estavam comprometidos com a neutralidade. Contudo, a "conspiração comunista mundial" não era um elemento sério das políticas internas de nenhum dos governos com algum direito a chamar-se democracias políticas, pelo menos após os anos do imediato pós-guerra. Entre as nações democráticas, só nos EUA os presidentes eram eleitos (como John F. Kennedy em 1960) para combater o comunismo, que, em termos de política interna, era tão insignificante naquele país quanto o budismo na Irlanda. Se alguém introduziu o caráter de cruzada na Realpolitik de confronto internacional de potências, e o manteve lá, esse foi Washington. Na verdade, como demonstra a retórica de campanha de John F. Kennedy com a clareza da boa oratória, a questão não era a académica ameaça de dominação mundial comunista, mas a manutenção de uma supremacia americana concreta.* Deve-se acrescentar, no entanto, que os governos membros da OTAN, embora longe de satisfeitos com a política dos EUA, estavam dispostos a aceitar a supremacia americana como o preço da proteção contra o poderio militar de um sistema político antipático, enquanto este continuasse existindo. Tinham tão pouca disposição a confiar na URSS quanto Washington. Em suma, "contenção" era a política de todos; destruição do comunismo, não. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista no Ocidente, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares não foram usadas. As potências nucleares se envolveram em três grandes guerras (mas não umas contra as outras). Abalados pela vitória comunista na China, os EUA e seus aliados (disfarçados como Nações Unidas) intervieram na Coreia em 1950 para impedir que o regime comunista do Norte daquele país se estendesse ao Sul. O resultado foi um empate. Fizeram o mesmo, com o mesmo objetivo, no Vietnã, e perderam. A URSS retirou-se do Afeganistão em 1988, após oito anos nos quais forneceu ajuda militar ao governo para combater guerrilhas apoiadas pêlos americanos e abastecidas pelo Paquistão. Em suma, o material caro e de alta tecnologia da competição das superpotências revelou-se pouco decisivo. A ameaça constante de guerra produziu movimentos internacionais de paz essencialmente dirigidos contra as armas nucleares, os quais de tempos em tempos se tomaram movimentos de massa em partes da Europa, sendo vistos pêlos cruzados da Guerra Fria como armas secretas dos comunistas. Os movimentos pelo desarmamento nuclear tampouco foram decisivos, embora um movimento contra a guerra específico, o dos jovens americanos contra o seu recrutamento para a Guerra do Vietnã (1965-75), se mostrasse mais eficaz. No fim da Guerra Fria, esses movimentos deixaram recordações de boas causas e algumas curiosas relíquias periféricas, como a adoção do logotipo antinuclear pelas contraculturas pós-1968 e um entranhado preconceito entre os ambientalistas contra qualquer tipo de energia nuclear. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Quase de imediato, ela polarizou o mundo controlado pelas superpotências em dois "campos" marcadamente divididos. Os governos de unidade antifascista que tinham acabado com a guerra na Europa (exceto, significativamente, os três principais Estados beligerantes, URSS, EUA e Grã-Bretanha) dividiram-se em regimes pró-comunistas e anticomunistas homogéneos em 1947-8. No Ocidente, os comunistas desapareceram dos governos e foram sistematicamente marginalizados na política. Os EUA planejaram intervir militarmente se os comunistas vencessem as eleições de 1948 na Itália. A URSS fez o mesmo eliminando os não-comunistas de suas "democracias populares" multipartidá-rias, daí em diante reclassificadas como "ditaduras do proletariado", isto é, dos "partidos comunistas". Para enfrentar os EUA criou-se uma Internacional Comunista curiosamente restrita e eurocêntrica (o Cominform, ou Departamento de Informação Comunista), que foi discretamente dissolvida em 1956, quando as temperaturas internacionais baixaram. O controle direto soviético estendeu-se a toda a Europa Oriental, exceto, muito curiosamente, a Finlândia, que estava à mercê dos soviéticos e excluiu de seu governo o forte Partido Comunista, em 1948. Permanece obscuro o motivo pelo qual Stalin se absteve de lá instalar um governo satéliteTalvez a elevada probabilidade de os finlandeses voltarem a pegar em armas (como fizeram em 1939-40 e 1941-4) o tenha dissuadido, pois ele com certeza não queria correr o risco de entrar numa guerra que podia fugir ao seu controle. Ele tentou, sem êxito, impor o controle soviético à lugoslávia de Tito, que em resposta rompeu com Moscou em 1948, sem se juntar ao outro lado. As políticas do bloco comunista foram daí em diante previsivelmente monolíticas, embora a fragilidade do monolito se tomasse cada vez mais óbvia depois de 1956 (ver capítulo 16). A política dos Estados europeus alinhados com os EUA era menos monocromática, uma vez que praticamente todos os ii partidos locais, com exceção dos comunistas, se uniam em sua antipatia aos soviéticos. (p. 234)

Mas não explica o tom apocalíptico da Guerra Fria. Ela se originou na América. Todos os governos europeus ocidentais, com ou sem grandes partidos comunistas, eram empenhadamente anticomunistas, e decididos a proteger-se de um possível ataque militar soviético. Nenhum deles teria hesitado, caso solicitados a escolher entre os EUA e a URSS, mesmo aqueles que, por história, política ou negociação, estavam comprometidos com a neutralidade. Contudo, a "conspiração comunista mundial" não era um elemento sério das políticas internas de nenhum dos governos com algum direito a chamar-se democracias políticas, pelo menos após os anos do imediato pós-guerra. Entre as nações democráticas, só nos EUA os presidentes eram eleitos (como John F. Kennedy em 1960) para combater o comunismo, que, em termos de política interna, era tão insignificante naquele país quanto o budismo na Irlanda. Se alguém introduziu o caráter de cruzada na Realpolitik de confronto internacional de potências, e o manteve lá, esse foi Washington. Na verdade, como demonstra a retórica de campanha de John F. Kennedy com a clareza da boa oratória, a questão não era a académica ameaça de dominação mundial comunista, mas a manutenção de uma supremacia americana concreta.* Deve-se acrescentar, no entanto, que os governos membros da OTAN, embora longe de satisfeitos com a política dos EUA, estavam dispostos a aceitar a supremacia americana como o preço da proteção contra o poderio militar de um sistema político antipático, enquanto este continuasse existindo. Tinham tão pouca disposição a confiar na URSS quanto Washington. Em suma, "contenção" era a política de todos; destruição do comunismo, não. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista no Ocidente, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares não foram usadas. As potências nucleares se envolveram em três grandes guerras (mas não umas contra as outras). Abalados pela vitória comunista na China, os EUA e seus aliados (disfarçados como Nações Unidas) intervieram na Coreia em 1950 para impedir que o regime comunista do Norte daquele país se estendesse ao Sul. O resultado foi um empate. Fizeram o mesmo, com o mesmo objetivo, no Vietnã, e perderam. A URSS retirou-se do Afeganistão em 1988, após oito anos nos quais forneceu ajuda militar ao governo para combater guerrilhas apoiadas pêlos americanos e abastecidas pelo Paquistão. Em suma, o material caro e de alta tecnologia da competição das superpotências revelou-se pouco decisivo. A ameaça constante de guerra produziu movimentos internacionais de paz essencialmente dirigidos contra as armas nucleares, os quais de tempos em tempos se tomaram movimentos de massa em partes da Europa, sendo vistos pêlos cruzados da Guerra Fria como armas secretas dos comunistas. Os movimentos pelo desarmamento nuclear tampouco foram decisivos, embora um movimento contra a guerra específico, o dos jovens americanos contra o seu recrutamento para a Guerra do Vietnã (1965-75), se mostrasse mais eficaz. No fim da Guerra Fria, esses movimentos deixaram recordações de boas causas e algumas curiosas relíquias periféricas, como a adoção do logotipo antinuclear pelas contraculturas pós-1968 e um entranhado preconceito entre os ambientalistas contra qualquer tipo de energia nuclear. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Quase de imediato, ela polarizou o mundo controlado pelas superpotências em dois "campos" marcadamente divididos. Os governos de unidade antifascista que tinham acabado com a guerra na Europa (exceto, significativamente, os três principais Estados beligerantes, URSS, EUA e Grã-Bretanha) dividiram-se em regimes pró-comunistas e anticomunistas homogéneos em 1947-8. No Ocidente, os comunistas desapareceram dos governos e foram sistematicamente marginalizados na política. Os EUA planejaram intervir militarmente se os comunistas vencessem as eleições de 1948 na Itália. A URSS fez o mesmo eliminando os não-comunistas de suas "democracias populares" multipartidá-rias, daí em diante reclassificadas como "ditaduras do proletariado", isto é, dos "partidos comunistas". Para enfrentar os EUA criou-se uma Internacional Comunista curiosamente restrita e eurocêntrica (o Cominform, ou Departamento de Informação Comunista), que foi discretamente dissolvida em 1956, quando as temperaturas internacionais baixaram. O controle direto soviético estendeu-se a toda a Europa Oriental, exceto, muito curiosamente, a Finlândia, que estava à mercê dos soviéticos e excluiu de seu governo o forte Partido Comunista, em 1948. Permanece obscuro o motivo pelo qual Stalin se absteve de lá instalar um governo satéliteTalvez a elevada probabilidade de os finlandeses voltarem a pegar em armas (como fizeram em 1939-40 e 1941-4) o tenha dissuadido, pois ele com certeza não queria correr o risco de entrar numa guerra que podia fugir ao seu controle. Ele tentou, sem êxito, impor o controle soviético à lugoslávia de Tito, que em resposta rompeu com Moscou em 1948, sem se juntar ao outro lado. As políticas do bloco comunista foram daí em diante previsivelmente monolíticas, embora a fragilidade do monolito se tomasse cada vez mais óbvia depois de 1956 (ver capítulo 16). A política dos Estados europeus alinhados com os EUA era menos monocromática, uma vez que praticamente todos os ii partidos locais, com exceção dos comunistas, se uniam em sua antipatia aos soviéticos. (p. 234)